Archive for giugno 6th, 2009

Nona settimana: 2 giugno 1994 – 8 giugno 1994

2 giugno: Il FPR conquista Kabgayi.

5 giugno: Un cargo canadese che porta generi di soccorso a Kigali è costretto a tornare indietro a causa dei pesanti bombardamenti attorno all’aeroporto.

6 giugno: Apertura del 30° summit dell’Unione Africana a Cartagine in Tunisia.

L’esercito governativo ruandese lancia un attacco su vasta scala contro le truppe del FPR nella regione di Kabgayi.

8 giugno: Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU adotta la risoluzione 925 che estende il mandato dell’UNAMIR fino al dicembre del 1994.

giugno 6th, 2009

Dieci Comandamenti dell’Hutu: Pubblicato nel dicembre 1990 dal giornale estremista Kangura, è una specie di manifesto dell’ideologia genocida. Si invitano gli Hutu a non intrattenere alcuna relazione con i concittadini tutsi, a non sposare donne tutsi, né ad assumerle come lavoranti. Questa sorta di catechismo della fede antitutsi divenne molto popolare nei tre anni e mezzo precedenti l’inizio del genocidio.

FPR: Fronte Patriottico Ruandese. D’obbedienza tutsi, formatosi a partire dal 1988 nelle foreste dell’ Uganda, cominciò ad agire militarmente nel 1990.I suoi componenti venivano anche chiamati Incotanyi, che significa invincibile. Il primo giorno del genocidio sferrò una massiccia offensiva riuscendo a prendere definitivamente possesso del paese il 4 luglio 1994, agli ordini di Paul Kagame, divenuto in seguito presidente della repubblica. Da quel momento l’FPR si è trasformato nell’esercito regolare ruandese.

Gaçaça: Tribunali tradizionali che amministravano la giustizia sotto l’albero delle discussioni.Nell’emergenza del dopo-genocidio lo stato li ha riattivati per accelerare i processi delle persone sospettate di aver partecipato ai massacri. Il principio di questi tribunali consiste nel far comparire gli accusati davanti ad assemblee di persone del vicinato e che rilasciano testimonianze o giudicano imputati sotto la guida di dirigenti più o meno professionali.

Gutema; verbo che si traduce con “tagliare”, ma che durante il genocidio assunse il significato di “uccidere”.

Imana: Divinità ruandese

Interahamwe: “coloro che attaccano insieme”. Nome delle milizie estremiste hutu create dal clan di Habyarimana: erano addestrate dall’esercito ruandese; ma talvolta anche da soldati francesi.Una parte fu decimata durante l’offensiva delle truppe dell’FPR in Congo; un’altra è rientrata in Rwanda insieme al grosso dei rifugiati e si è arresa al nuovo governo.Una parte consistente ha preferito sparpagliarsi in Congo, dove vive in bande di predoni o di mercenari, spesso facendo incursioni e terrorizzando le zone di confine.

Inyenzi: Nome dispregiativo dato ai ribelli dell’FPR e in genere ai Tutsi.

Karinga: Tamburo dinastico per eccellenza.

Minuar: Missione delle Nazioni Unite per l’Assistenza al Rwanda. E’ stata inviata nel 1993 per sovrintendere agli accordi di cessate il fuoco tra governo ed FPR. Il numero dei suoi effettivi, 2500 uomini in un primo tempo al comando del generale Roméo Dallaire, è ridotto a 450 uomini il 14 aprile 1994, una settimana dopo l’inizio delle carneficine. Il suo intervento consisterà nel proteggere ed evacuare gli stranieri e i propri effettivi.

Mwami: Re tutsi

Turquoise: operazione militare francese finalizzata a proteggere l’esodo degli Hutu.

Twa: I Pigmei, o popolo della foresta, terza etnia presente in Ruanda, stimabile intorno al 1% della popolazione. Abitanti originari del Ruanda, nel corso dei secolo sono stati considerati sia dai Tutsi che dagli Hutu una razza di aborigeni arretrati.

giugno 6th, 2009

Brani tratti dal libro “Le ferite del silenzio” di Yolande Mukagasana

Chantal M.

37 anni, superstite, Gahembe (Bugesera)

C.M. – Credo che siamo arrivati dagli amici di mio padre il 12 aprile; loro hanno gridato tutti insieme “Dove andate, scarafaggi? Non vogliamo più vedervi”. Era da queste stesse persone che avevamo messo tutti i nostri oggetti di valore. “Persino Dio vi ha abbandonati. Il Dio dei Tutsi non esiste più. Ritornate da dove venite.” Ci prendevano in giro e ridevano della nostra disperazione. “A che ti servirebbe se io ti salvassi, mi ha detto uno di loro, tu saresti l’unica Tutsi al mondo. Perché tutti gli altri moriranno. Dimmi piuttosto che morte scegli, il manganello, la spada o le pallottole.” Ho chiesto solo dell’acqua per i miei bambini. Non ce ne hanno data e ci hanno scacciato. “Non avete più il diritto di bere la nostra acqua.” Siamo andati nelle piantagioni di sorgo fino al mattino. Ero con il più piccolo dei miei bambini quando abbiamo sentito degli assassini chiamarne altri: “Alzatevi, siamo in ritardo per il lavoro.”

Y.M. – Dove erano i vostri altri figli?

C.M. – Signora, se avete veramente vissuto il genocidio, vi ricordate che non si pensava nemmeno più che avevamo dei figli. Una volta arrivati nella boscaglia, i bambini si erano nascosti per conto loro. Ho sentito come sono stati uccisi. Era al loro grido, che chiedeva grazia agli autori del genocidio, che li ho riconosciuti. Ad un certo momento, ho desiderato la morte, ne avevo abbastanza. Non sapevo più dove andare. Sono rimasta nello stesso posto, sperando che mi trovassero per uccidermi. Non mi sono più spostata. A volte, gli assassini passavano vicino a me, sentivano il sudore e il sangue. Persino quelli che credevo essere i migliori hanno ucciso. Era scoraggiante ascoltare le loro conversazioni, non sospettavano nemmeno della mia presenza.

Si parla della fame durante il genocidio, ma nessuno aveva più fame, solo sete. Per caso, si arrivava ad una pozzanghera e si beveva senza farsi domande. Qualsiasi acqua era potabile. Il bimbo che mi restava mi stringeva quando avevamo paura. Avevo l’impressione che mi dicesse “coraggio, mamma”. Mangiavo i semi di sorgo, glieli risputavo in bocca e mi sorrideva. Abbiamo vissuto così durante il genocidio. Non sono mai stata nascosta da nessuno.

Y.M. – Che speranza avete ora.

C.M. – Sono sola. Mi affido a Dio.

Y.M. – E la giustizia?

C.M. – La giustizia non ci serve a granché.

NIKUZE Consolata

48 anni, coltivatrice, in prigione a Butare

C.N. – In nome di Dio onnipotente, vi dirò cosa ho visto. La sera del 6 aprile 1994, c’era un uomo che fuggiva non so da chi. Ha corso verso una piantagione di sorgo, ma è stato raggiunto in fretta dalle donne.

Y.M. – E dov’erano gli uomini del quartiere?

C.N. – Ti giuro che non c’erano uomini.

Y.M. – Si, ma dove erano andati?

C.N. – Non c’erano.

Y.M. – Dove erano andati?

C.N. – Mio marito lavorava come guardiano di notte da un Bianco. Non c’era. E gli altri erano liberi di andare dove volevano. Non potevo sapere. E ogni persona che arrivava picchiava il fuggitivo. Io, non volevo che si pensasse che l’avevo picchiato. Allora, sono andata via. E le donne hanno cominciato a urlare e a fischiare. “La paurosa se ne va. La paurosa. Se quest’uomo fosse arrivato a casa tua, avrebbe ucciso i tuoi bambini.” Sono tornata per supplicarle di non picchiare quest’uomo. “Smettete di picchiarlo!” Mi hanno risposto: “Tu, dunque ti rifiuti di picchiarlo?” In nome di Dio onnipotente, l’ho colpito allora con un rametto di paglia. All’improvviso, un giovane è arrivato di corsa. Aveva una piccola giacca dalla quale ha tirato fuori un machete minuscolo.

Y.M. – Signora, osate dire un machete “minuscolo”. Dove avete visto un machete “minuscolo” durante il genocidio?

C.N. – È vero, era un machete normale.

Y.M. – Tutti questi vocaboli mi disgustano.

C.N. – Davvero, mia cara, ti dico la verità.

Y.M. – Anch’io, sono qui per ascoltarvi. Ed è per questo che ora siete in prigione?

C.N. – Si.

Y.M. – Solo per questo?

C.N. – Si.

Y.M. – Allora penso che siate innocente. Poiché non avete né colpito né assassinato, non capisco perché siate in prigione. Infatti trovo che non abbiamo granché da dire. Perché siete innocente.

C.N. – Ma se l’ho colpito con un rametto di paglia!?

Ho interrotto brutalmente il colloquio. La menzogna era troppo evidente. La situazione mi era diventata insopportabile.

UWITONZE Françoise

12 anni [?], superstite, Kíbeho

Y.M. – Che malattia hai?

F.U. – I vermi.

Y.M. – Li hai presi al campo profughi in Burundi?

F.U. – No.

Y.M. – Dopo il genocidio?

F.U. – Si.

Y.M. – O forse li hai presi prima?

F.U. – Si. Quando ero piccola.

Y.M. – Prima del genocidio, eri magra come ora?

F.U. – No.

Y.M. – Da quando sei dimagrita così tanto?

F.U. – Adesso.

Y.M. – Mangi abbastanza?

F.U. – Si, mangio.

Y.M. – Io ho l’impressione che non è abbastanza. Ma dimmi, perché non mi guardi negli occhi? Eppure, puoi.

F.U. – …

Y.M. – E perché non rispondi?

F.U. – …

Y.M. – Ti hanno detto di non rispondermi?

F.U. – …

Y.M. – Eppure sai parlare…

F.U. – …

Y.M. – Ti hanno vietato di rispondermi?

F.U. – No.

Silenzio.

Questa bimba sembra avesse 12 anni al momento del genocidio. E nella sua testa, ha sempre 12 anni. Ho l’impressione che non si svilupperà se non cambierà ambiente.

giugno 6th, 2009

VIII episodio de “La lista del console”:

“Bene”, pensai. “Ho la scorta, ho l’autorizzazione scritta del colonnello. Passiamo per Gitarama”. Andai a caricare la moglie e i figli del mio dipendente Tchali, alcuni impiegati ruandesi dell’Astaldi e un gruppo di altre persone che non conoscevo. Inoltre, colsi l’occasione per portare con me anche il dottor Legrand, che nell’attesa di essere evacuato s’era trasferito a Gitarama.

François Legrand, chirurgo belga, era stato per un certo periodo uno dei medici dell’ospedale da campo della Croce Rossa Internazionale di Kabgayi. Ma quasi ogni notte, i commando assassini irrompevano nei reparti, e uccidevano alcuni pazienti. Di giorno Legrand li curava, di notte glieli ammazzavano. Ne aveva perduti trenta. Non aveva retto, era caduto in uno stato di prostrazione preoccupante. Bisognava portarlo via dal Ruanda. Nell’attesa di evacuarlo, la Croce Rossa l’aveva trasferito a Gitarama.

In realtà, avevo già organizzato la sua uscita. Essendo belga, non potevo rischiare di far passare Legrand ai posti di blocco col suo passaporto. I massacratori, oltre ai tutsi e agli oppositori, incitavano a dare la caccia ai belgi, perché la propaganda del regime aveva fin dall’inizio accusato il Belgio di essere implicato nell’abbattimento dell’aereo presidenziale. Non era vero, ma evidentemente gli organizzatori del genocidio avevano pianificato che dovesse esserci anche un «nemico bianco». E i belgi, una grossa comunità di 1500 persone, erano il bersaglio perfetto, anche per il loro passato di colonizzatori del Ruanda.

Avevo preparato, giorni prima, un lasciapassare valido un mese su carta intestata del consolato d’Italia a nome di Francesco Grande. Era un documento falso, per cui avevo chiesto all’ambasciata belga di avallare l’operazione. Legrand doveva solo evitare di parlare, per passare per italiano.

Compilai al momento anche la lista della comitiva, come al solito. Senza quella, alle barriere avrebbero ucciso i tutsi che erano a bordo. La colonna era formata da tre macchine, due camionette e la mia Toyota, col cassone scoperto. Eravamo stracarichi: 32 persone in tutto.

A Butare, però, incontrai un mio ex dipendente. L’avevo licenziato mesi addietro perché coinvolto in un traffico poco chiaro. Era tutsi, lui e tutta la famiglia di cinque persone. Mi prese per un braccio, mi guardò negli occhi con la voce rotta dalla paura, e mi disse: «Pierantonio, lo so, non mi sono comportato bene. Non mi merito che ora tu mi dia una mano. Ma almeno aiuta la mia famiglia. Non ti chiedo nulla per me, ma porta fuori loro».

Ovviamente li presi tutti a bordo. Eravamo 37, più stipati che mai.

Mancava solo un timbro, quello del comando militare.

Col prefetto, Sylvain, ormai non c’era alcun problema. Ma con i soldati dovetti discutere parecchio. Dovevo sempre evitare che dicessero un «no». Un ruandese, quando si pronuncia, difficilmente cambia idea. «Ragioniamoci insieme», dicevo loro. «Vediamo se troviamo una soluzione utile a tutti. È il vostro collega di Kigali che mi ha affidato questi bambini da portare a Bujumbura. E poi, sapete, anch’io ho qualche persona che vorrei far uscire. Ma state tranquilli, voi non siete implicati per nulla, perché ho la scorta del colonnello. Nessuno vi può accusare di aver fatto scappare della gente. Basta che mi timbriate la lista», aggiunsi, mettendola sotto il naso al comandante. «Fai un favore a me, e io ne faccio uno a te. Per esempio, quando torno posso portarvi qualcosa che vi serve». Medicine. Di questo avevano bisogno. Alla fine, promisi che al prossimo viaggio avrei portato loro dei farmaci.

Quel timbro era assolutamente necessario, perché sapevo che alla frontiera ogni nome sarebbe passato al vaglio del tipo rompiscatole dell’immigrazione. Se non fosse stato tutto perfettamente regolare, ci avrebbe bloccati.

Tuttavia, non andò tutto liscio. A un barrage c’era un miliziano che non ne voleva sapere. Continuavamo a discutere, ma sembrava irremovibile: «Ho detto che non potete passare», continuava a ripetere. Gli spiegai ancora una volta che ero autorizzato dal colonnello della gendarmeria e dal prefetto. Mi rispose: «Je ne comprends pas le français», non capisco il francese. Capii dove voleva arrivare, dato che tutta la conversazione era avvenuta in francese. Allora misi una mano in tasca e tirai fuori 5000 franchi, e gli dissi: «E questa lingua la comprendi?». Mi strappò i soldi di mano. Dietro a me c’era un bambino. Scoppiò a ridere, e più gli spiegavano che non era proprio il momento di sghignazzare, più lui rideva a squarciagola, in modo irrefrenabile. Era uno dei figli di Tchali.

Quel bambino era rientrato a Kigali, dopo la guerra. Era sveglio, e brillante a scuola. Ma un anno e mezzo più tardi cominciò a soffrire di svenimenti. Succedeva anche tre o quattro volte al giorno. Gli fecero tutti gli esami possibili, ma non risultava nulla di anormale.

I suoi genitori non sapevano più che fare. Finché lo portarono da uno psicologo che lo costrinse a raccontare, uno per uno, gli episodi a cui aveva assistito durante il genocidio. In poche settimane il problema scomparve. Quel ragazzo non riusciva più a vivere normalmente: aveva visto violenze e uccisioni prima di lasciare Kigali. Quella bella risata sguaiata, frenetica, copriva dentro qualcosa di terribile. Che cosa accade dentro di noi quando la nostra mente rifiuta quello che i nostri occhi sono costretti a vedere?

Molto dopo, nel novembre del 1995, andai ad assistere a una rappresentazione realizzata dai bambini. Era una drammatizzazione attraverso la quale raccontavano i fatti che avevano visto e subìto durante il genocidio, come conclusione del lavoro di recupero fatto dall’équipe di psicologi: i bambini ripercorrevano col massimo realismo gli attacchi, la cattura delle persone, gli assassinii. Solo raccontando, disegnando e rappresentando il trauma — dicevano gli esperti — quei bambini si liberavano dai loro incubi. Per me, però, era insopportabile, non riuscii a rimanere fino alla fine.

Mentre facevamo le infinite pratiche di uscita al confine, incontrai per la prima volta Alexis Briquet, una delle persone più in gamba che abbia conosciuto. Io uscivo, lui entrava. «Che ci vai a fare in Ruanda?», domandai. «Lavoro per Terres des Hommes (un’Ong svizzera, ndr). Sappiamo che c’è questo enorme problema dei bambini non accompagnati. Vorrei organizzare centri di raccolta dove metterli al sicuro. E magari, appena possibile, portarli fuori dai confini».

Riuscì a fare cose incredibili, Alexis. Bravissimo, con forti motivazioni ideali e una buona dose di coraggio. Da quel momento tra me e lui nacque un sodalizio. Abbiamo viaggiato spesso insieme, e insieme abbiamo progettato un accordo da sottoporre al Ministero degli Affari sociali, che poi risultò indispensabile per mettere in salvo diversi gruppi di minori. Alexis in poco tempo riuscirà a organizzare centri di raccolta per i bambini a Butare, a Gitarama e in altre città, affittando la sede, assumendo personale per l’assistenza e garantendo in qualche modo l’arrivo regolare di viveri.

Non è stato l’unico «eroe della solidarietà» che ho conosciuto. In quei cento giorni di follia collettiva, mentre tanti facevano a gara a chi ammazzava di più, c’era anche qualcuno che si prodigava per la vita di quella povera gente. Ad esempio, il responsabile generale degli scout ruandesi, Sibomana, un ragazzo che non arrivava a trent’anni. Aveva accettato subito di aiutarci per i bambini.

Un giorno mentre erano a Butare con Alexis per mettere a punto alcune questioni logistiche, si recarono a mangiare al ristorante Ibis. Sibomana è stato fermato da un professore dell’università e da un religioso locale. Con quale autorità lo arrestarono? Per il solo fatto che appartenevano agli interahamwe. L’hanno portato in prefettura, ma Sylvain, il prefetto nostro amico, invece di mandarlo in prigione l’ha messo in una cella all’interno dell’edificio. E ha subito avvisato Alexis che era meglio sorvegliarlo. Lo stesso Briquet e altri scout sono rimasti fuori dalla cella, a turno, per tre giorni. Quando il prefetto ha trovato il modo di lasciarlo andare, lo hanno trasferito immediatamente a Gitarama, e poi all’estero. L’accusa nei suoi confronti era solo quella di collaborare con i bianchi.

Un altro personaggio formidabile è stato padre Viekoslav Kuric, un francescano dei frati minori di Kabgayi. Nonostante vivessimo tutti e due da molti anni in Ruanda, non ci eravamo mai incontrati. Lo conobbi al solito posto di frontiera, tra Ruanda e Burundi, mentre stava battagliando con le autorità burundesi che non volevano far passare un camion pieno di riso che Vieko, come tutti lo chiamavano, stava portando al campo degli sfollati di Kabgayi. Un vero vulcano. Tanto fece che alla fine la vinse, e lo lasciarono entrare anche se le frontiere erano chiuse.

Alla fine della guerra Vieko aveva messo insieme non meno di un centinaio di visti per i suoi innumerevoli passaggi al confine: i camion entravano carichi di viveri e uscivano pieni di gente, nascosta dietro materiali vari, in fondo ai rimorchi dei camion. Gli è sempre andata bene, non l’hanno mai scoperto.

Io non l’ho mai fatto. Lo consideravo troppo pericoloso, per me e per gli eventuali passeggeri. L’unica eccezione è stata proprio con Vieko. Insieme abbiamo fatto uscire 17 preti francescani che si trovavano in grave pericolo. Avevamo un grande autoarticolato, l’abbiamo riempito per due terzi di casse di birra e nell’ultimo terzo, in fondo, abbiamo nascosto i frati, altri due li abbiamo piazzati sotto il camion. Eravamo arrivati alla frontiera e stavamo sbrigando le formalità. Mi accorsi che si erano avvicinati al veicolo un sacco di bambini e che, essendo piccoli, avrebbero potuto scorgere le persone nascoste sotto. «Vieko», gli sussurrai, «che facciamo? C’è il rischio che li vedano». «Le caramelle», mi rispose, «sul cruscotto c’è un sacchetto di caramelle». Presi i dolciumi e ne lanciai alcune manciate, gridando: «Ecco, bambini, ecco a voi. Vediamo chi ne prende di più». I piccoli si gettarono sui dolci. Ne nacque un gran parapiglia, ma soprattutto i loro sguardi si fissarono a terra, anziché sul pianale del camion. Finite le caramelle, erano concluse le formalità. E partimmo.

Qualche anno dopo la fine della guerra, Vieko è stato trovato ammazzato, una notte, a Kigali. Un colpo alla nuca, era seduto al volante della sua automobile. Forse è stato vittima di quella sua stessa generosità che lo aveva spinto, durante il genocidio, a rischiare mille volte la vita.

giugno 6th, 2009

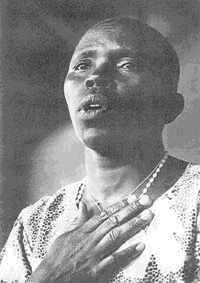

Candidata al Premio Nobel per la Pace 2010

Zura Karuhimbi è nata in Rwanda da un famiglia Hutu. Durante il genocidio del 1994, Zura ha salvato la vita di oltre 100 Tutsi nascondendoli nella sua casa di Gitarama, la seconda città più grande del paese dove il numero delle uccisioni fu particolarmente alto. Zura è oggi una vecchia signora di 84 anni con dietro di se una vita contadina quale può averla una semplice donna Hutu: lavoro figli, lavoro figli e ancora lavoro e figli. Il marito é deceduto e anche alcuni dei figli non ci sono più, rimpiazzati però da numerosi nipotini. Da giovane, sul finire degli anni ‘50 e l’inizio ‘60, rimase molto impressionata dagli sforzi che sua madre fece all’epoca delle prime persecuzioni per salvare e aiutare dei Tutsi. Questi fatti la inspirarono certamente quando le stesse persecuzioni ricominciarono all’epoca del potere Hutu negli anni ‘90.

Allo scoppio del genocidio la sua casa divenne il rifugio di molti disperati. Zula cercò, in tutti i modi, di aiutare i rifugiati tutsi nascondendoli in casa, nei vicini campi, sugli alberi, e utilizzando la sua reputazione di guaritrice animista. Zura ha la reputazione di conoscere la medicina tradizionale e con questo suo sapere aiuta quanti glielo chiedono. Proprio basandosi sulle antiche credenze dei ruandesi, Zura lavorò sul suo aspetto e sui suoi modi da stregone del villaggio. In questo modo riusciva ad incutere timore e a tener lontani gli estremisti Hutu che cercavano i Tutsi per decimarli. Una volta, di fronte all’intenzione dei miliziani di bruciare la sua casa, Zura cominciò a evocare i suoi poteri convincendo gli assalitori che le loro famiglie rischiavano tremende maledizioni se avessero dato seguito alle minacce. L’altro sistema utilizzato da Zura per proteggere i Tutsi era quello di mettere grossi lucchetti alle porte e tener sempre con se le chiavi. I miliziani, insospettiti, si avvicinavano spesso al retro della casa per ascoltare eventuali colpi di tosse che tradissero i rifugiati. Accortasi di ciò la vecchia signora cominciò a somministrare ai suoi ospiti le sue medicine tradizionali che curarono la tosse rendendo impercettibile dall’esterno la loro presenza.

A conclusione del genocidio Zura ha ricevuto una medaglia d’onore dal presidente della Repubblica Paul Kagame. La porta sempre con sé insieme al portachiavi che salvò la vita ai suoi fratelli Tutsi. Nel 2009 è stato piantato un albero per Zura nel Giardino dei Giusti di Milano. Zura è una contadina e non ha ricevuto un’educazione scolastica. Una cosa che la mette a disagio è, per esempio, indossare le scarpe. Non le ha mai messe, ha sempre camminato a piedi nudi. Quando le mette, non sta in equilibrio. La sua storia è raccontata dalle persone che ha salvato.

Wellars era un uomo sposato, aveva quattro figli prima del genocidio. Sono stati tutti uccisi e lui si è risposato, oggi ha sei figli: Quando sono arrivato a casa di Zura, c’erano molte altre persone. Una sua vicina, delle ragazze, un vecchio che si chiamava Bucyeye. Sono gli unici che sono riuscito a riconoscere. Zura ci nascondeva in posti diversi. Non riuscirò mai a raccontarvi ciò che ha fatto per me senza tradire. Perché? Non solo mi dava da mangiare, ma quando volevo fare i miei bisogni, mi portava una specie di recipiente, metteva della cenere per non far sentire il cattivo odore e andava a svuotarlo e pulirlo.

C’era un posto di controllo davanti a casa sua. Per tirarci su di morale, ci diceva di aver messo delle cose davanti alla casa e che nessun assassino avrebbe potuto oltrepassare l’entrata del suo campo per ucciderci. Un giorno, i militari sono arrivati. Venivano a cercare degli amuleti contro la morte al fronte. Lei si è lamentata degli assassini di questo posto di blocco poi ha dato non so cosa ai militari e questi se ne sono andati. Andando via, hanno fatto togliere il posto di blocco. Talvolta si metteva un bambino sulla schiena per salvarlo e mentiva agli assassini, dicendo che era il figlio di sua figlia, e il bambino sopravviveva. Mi ricordo anche di un assassino di nome Somayire, ora è morto, ha voluto violentare una bambina di otto anni ed è stata una guerra tra lui e Zura.

Una cosa mi ha comunque fatto sorridere: le credenze dei Ruandesi. Un giorno, i militari sono arrivati a casa di Zura perché avevano saputo che lei era una guaritrice tradizionale. Sono venuti a chiederle delle medicine per non essere raggiunti dai proiettili. Lei dava loro dei prodotti che non vedevo e garantiva loro che non sarebbero stati raggiunti dai proiettili. Che risate. Diceva agli assassini di possedere degli spiriti cattivi e che li avrebbe liberati se avessero continuato a infastidirla. I militari hanno creduto talmente in lei che sono stati loro stessi a levare il posto di blocco che si trovava davanti alla sua casa e che era gestito dagli Interahamwe. Ad ogni modo, è grazie a lei che molte persone sono rimaste in vita. Ho supplicato Zura di venire a vivere da me, perché credo che sia in pericolo di morte, ma lei ha rifiutato.

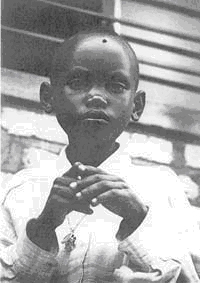

Emmanuel è un ragazzino, che non conosce la propria età. Il nome gli è stato dato da Zura, perché lo ha preso dalla schiena del cadavere di una donna, che suppone sia sua madre. Zura lo ha chiamato Emmanuel Bizimana. Bizimana significa (è solo Dio che sa):

Mi ha fatto talmente tanto bene che non so neanche come parlarne. È grazie alla sua bontà che sono vivo, perché è a lei che devo la vita. È stata mia madre, mio padre, mia nonna, mio fratello, mia sorella, tutto. E non si è mai lasciata vincere dalla stanchezza. Alcuni le hanno consigliato di abbandonarmi, con il pretesto che non le sarei servito a niente, ma lei ha resistito. Molte volte volevano uccidermi, lei mi ha protetto. Era molto povera, ma tutto ciò che mi ha potuto offrire, l’ha fatto con un tale amore che tutto mi è sempre piaciuto. Non ho mai desiderato di più. Vivevamo di niente, come quelli che avevano tutto. Insieme, eravamo felici. Per me è mia madre. Non mi ha negato niente ed è lei che ho visto crescendo. Mi ha allattato con un seno vuoto che mi piaceva, mi portava sulla schiena, mi ricordo di tutto questo. Mi ha attaccato al seno con una busta di latte che nascondeva sotto la maglia, è grazie a questo che adoro il latte. Faceva un buco in una busta di latte di mucca, legava l’estremità al seno e io credevo che il latte le uscisse dal seno. Poiché non finivo la busta, chiudeva quell’estremità e dormivamo. Quando mi risvegliavo, piangevo perché volevo il latte. Lei faceva un altro buco e mi allattava. Aveva sempre anche un thermos di latte vicino al letto e ha cominciato a darmi il latte con il biberon. Poi ha iniziato a darmi le pappe.

Ha un nipote che ha cercato di uccidermi. Mi ha mentito dicendomi che voleva darmi una banana matura. Ho accettato, ero troppo piccolo. Ero più piccolo di un pellicano. Ero come un infermo di mente, credo a causa dei pezzetti di ferro che Zura mi ha detto di avermi tolto dalla testa quando mi ha trovato sulla schiena del cadavere di mia madre. Mi ha messo in una fossa, nella quale venivano fatte maturare le banane per farne succhi e birra di banane. Mi ha chiuso dentro con corde e foglie di banano, ci ha messo una tavola sopra e se n’è andato. Non era molto che le banane erano state tolte e c’erano tante formiche dentro. Mi hanno punto, ho pianto e quando piangevo mi entravano in bocca. Mi sono entrate nel naso, nelle orecchie. Intanto, Zura mi cercava. Alla fine mi ha trovato e mi ha portato via, ha urlato, ha pianto, perché ero pieno di formiche su tutto il corpo, che uscivano anche da tutti gli orifizi. Ha perso la testa, insomma. Ha preso il suo pareo, ha cominciato ad asciugarmi negli occhi come se stesse strofinando per terra, non mi spiego come non sono diventato cieco. Mi ha lavato con acqua calda, mi ha fatto bere acqua calda che mi bruciava. Mi diceva che doveva uccidere le formiche che erano entrate in gola e nello stomaco. Me le ha tolte dalle orecchie. Ha preso un filo d’erba, me lo ha messo nel naso e ho starnutito tante formiche, e piano piano sono guarito. Non puoi immaginare tutto il bene che ha fatto per me, in mezzo ai nemici che volevano solo la mia morte. Non sono il solo, anche se non tutti glielo hanno reso. Non so come parlare di lei perché non smetterei mai.

Zura Karuhimbi è nata nel 1915 in Rwanda da un famiglia Hutu. Durante il genocidio del 1994, Zura ha salvato la vita di oltre 100 Tutsi nascondendoli nella sua casa di Gitarama, la seconda città più grande del paese dove il numero delle uccisioni fu particolarmente alto. Zura è oggi una vecchia signora di 84 anni con dietro di se una vita contadina quale può averla una semplice donna Hutu: lavoro figli, lavoro figli e ancora lavoro e figli. Il marito é deceduto e anche alcuni dei figli non ci sono più, rimpiazzati però da numerosi nipotini. Da giovane, sul finire degli anni ‘50 e l’inizio ‘60, rimase molto impressionata dagli sforzi che sua madre fece all’epoca delle prime persecuzioni per salvare e aiutare dei Tutsi. Questi fatti la inspirarono certamente quando le stesse persecuzioni ricominciarono all’epoca del potere Hutu negli anni ‘90.

giugno 6th, 2009